|

UNENDLICHKEIT 3

|

|

|

||||

|

Der Satz, mit dem Immanuel Kant (dt. Philosoph, 1724-1804) den Beschluss der Kritik der praktischen Vernunft einleitete, wurde zum Epitaph seines Grabes und kann als Quintessenz seiner Philosophie angesehen werden:

„Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt: Der gestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir.“ Mit diesen Worten stellt Kant den Menschen zwischen die zwei größtmöglichen Extreme seiner Existenz: der gestirnte Himmel als ein Äußerstes seiner Sinneswelt und die Vernunft (das moralische Gesetz) als des Menschen innerster Wesenskern. Im Spannungsfeld dieser zwei Kraftpole eines unbegrenzten Außen und eines tiefsten Inneren soll der Mensch seine Bestimmung finden. Die grenzenlose Weite des Raumes mit seinen unzähligen Welten und das Wissen um die Endlichkeit des körperlichen Daseins können im Menschen schnell die Empfindung hervorrufen, nur ein bedeutungsloses Staubkorn im Weltengetriebe zu sein. Gefühle von Sinnlosigkeit und Leere sind die Folge. Prominente Beispiele dafür sind Nietzsche, Jean Paul und Pascal („Das ewige Schweigen dieser unendlichen Räume macht mich schaudern“). |

||||

|

||||

|

Es kann aber auch geschehen, dass beim Anblick des nächtlichen Sternenhimmels der Mensch gleichsam erhoben wird und ein Gefühl der Erhabenheit erlebt. Nach Kant wird der Mensch in einem solchen Moment plötzlich seines innersten, unvergänglichen Wesenskerns gewahr, und das lässt ihn in einer Art Freudentaumel über die äußere Welt triumphieren. Wie es möglich ist, dass der Anblick des gestirnten Himmels dem Menschen sein ansonsten verborgenes tiefstes Inneres offenbaren kann, analysiert Kant in der Analytik des Erhabenen (innerhalb seiner dritten Kritik, der Kritik der Urteilskraft).

|

||||

|

Das Erhabene – Begegnung mit dem Unendlichen |

||||

|

Vor Kant waren es vor allem Aristoteles (in seiner Tragödientheorie), Longinos und Burke, die sich mit dem Begriff des Erhabenen (engl. sublime, lat. sublimis = in die Höhe gehoben) eingehender beschäftigten.

|

||||

|

Als Pseudo-Longinos bezeichnet die Forschung den unbekannten Autor der wirkungsmächtigen antiken Abhandlung Peri hypsous („Über das Erhabene“). Es zählt – neben der aristotelischen Poetik und der Ars poetica des Horaz – zu den bedeutendsten dichtungstheoretischen Werken der Antike. Nach Longinos ist erhaben, „was uns erstaunt und erschüttert“.

In der Neuzeit wurde das Erhabene durch Edmund Burke wieder in die Diskussion gebracht (A philosophical enquiry into the origin of our ideas of the sublime and beautiful, 1757). Burke charakterisiert das Erhabene als eine gemischte Empfindung: „Das Riesige, Unendliche, Dunkle löse im Betrachter Furcht aus, die sich jedoch mit lustvollen Empfindungen mische, wenn er erkenne, daß er selbst nicht gefährdet ist“ („delightful horror“). Kant bezeichnet diese gemischte Empfindung als „Wohlgefallen, aber mit Grausen“ und eine „negative Lust“. Es ist vor allem diese doppelte Perspektive von anfänglichem Grausen, das plötzlich in Wohlgefallen umschlägt, die den Begriff des Erhabenen so faszinierend macht. Erhaben ist für Kant zunächst, „was schlechthin groß ist“, „was über alle Vergleichung groß ist“. In einem nächsten Schritt unterscheidet er zwischen dem mathematisch Erhabenen und dem dynamisch Erhabenen. Das mathematisch Erhabene ist eine Frage der Zahl und der Größe, die unser Fassungsvermögen übersteigt. Der gestirnte Himmel über mir ist ein Beispiel dafür, oder die Ozeane und Wüsten in ihrer Grenzenlosigkeit. Auch die ägyptischen Pyramiden und die gotischen Kathedralen können dazu gezählt werden. Das dynamisch Erhabene ist eine Frage der Macht bzw. Gewalt, die uns zu überwältigen droht. Beispiele dafür sind ragende Felsen, Gewitter, Vulkane, der empörte Ozean u. dgl. |

||||

|

||||

|

Da das Begriffspaar mathematisch/dynamisch etwas seltsam anmutet, hat Friedrich Schiller (dt. Dichter, 1759-1805) in seinem Essay Über das Erhabene von 1793 vorgeschlagen, es durch theoretisch/praktisch zu ersetzen - und zwar aus folgendem Grund. Nach Schiller lassen sich alle Triebe im Menschen auf zwei Grundtriebe zurückführen. Da ist zum einen der Trieb nach Veränderung, der darauf hinausläuft, uns Vorstellungen zu erwerben, also auch Vorstellungstrieb, Erkenntnistrieb heißen kann. Zum anderen hat der Mensch aber auch den Trieb, seinen Zustand zu erhalten, seine Existenz fortzusetzen, was Selbsterhaltungstrieb genannt wird. Das theoretisch Erhabene bedroht nach Schiller also unseren Erkenntnistrieb und das praktisch Erhabene unseren Selbsterhaltungstrieb.

Um zu verstehen, wie eine solche Bedrohung durch das Erhabene plötzlich in eine freudevolle Erfahrung umschlagen kann, ist ein kurzer Ausflug in Kants Transzendentalphilosophie notwendig. |

||||

|

Die transzendentalen Ideen |

||||

|

Nach Kant gründet menschliche Erkenntnis auf drei Grundvermögen:

a.) Sinnliche Wahrnehmung (Anschauungsformen) b.) Verstand (Begriffe) c.) Vernunft (Ideen) Der Verstand (griech. dianoia, lat. ratio) ist das Vermögen, Begriffe und allgemeine Regeln zu bilden, womit er das durch die sinnliche Anschauung Wahrgenommene ordnet. Im Unterschied zum analysierenden Verstand ist die Vernunft (griech. nous, lat. intellectus agens) das Vermögen der Zusammenschau übergreifender Seinsordnungen und Sinnzusammenhänge. Die Vernunft ordnet mit Hilfe der transzendentalen Ideen alle Verstandeserkenntnisse zu einem einheitlichen Ganzen. Sie ist das Geistige im Menschen, sein innerster Wesenskern. Die vom Verstand errichteten Systeme sind immer endlich, worauf auch das Unvollständigkeitstheorem von Gödel hinweist. Die Vernunft aber fordert den Verstand auf, in seinen endlichen, bedingten und unvollständigen Begriffssystemen das Unendliche, das Unbedingte, die Totalität (die transzendentalen Ideen) zu suchen, ohne sie jedoch jemals ganz erreichen zu können. In ihrer Wirkung gleichen die Ideen der Vernunft einem Attraktor, der den Verstand anzieht und ihn auffordert, keine erreichte Grenze der Analyse und Synthese als letzte, nicht weiter überschreitbare zu betrachten. In unserer Umgangssprache bedeutet das Wort „Idee“, eine gute Idee (d.h. einen guten Einfall) haben oder auf eine Idee (d.h. auf einen besonderen Gedanken) kommen. Die philosophische Verwendung des Wortes „Idee“ ist jedoch eine andere. Das Wort „Idee“ geht auf das griechische „idea“ zurück und hat die Bedeutung Form, Gestalt und Sehen, Schauen. Seit Platon hat das Wort Idee im philosophischen Sinne die Bedeutung einer geistigen Form, eines geistigen Urbildes. Kant sagt über die Idee: „Die Idee enthält das Urbild des Gebrauchs des Verstandes, z. B. die Idee vom Weltganzen, welche notwendig sein muß, nicht als konstitutives Prinzip zum empirischen Verstandesgebrauche, sondern nur als regulatives Prinzip zum Behuf des durchgängigen Zusammenhanges unseres empirischen Verstandesgebrauchs.“ „Die Idee ist einzig (individuum), selbständig und ewig. Das ist das Göttliche unserer Seele, daß sie der Idee fähig ist. Die Sinne geben nur Nachbilder oder gar Apparenzen.“ Das Wort „idea“ bedeutet aber nicht nur Urbild (in dessen Bedeutung es meistens gebraucht wird), sondern wie gesagt auch Schauen. Das kommt in folgendem Kant-Zitat zum Ausdruck: Die Ideen haben einen „vortrefflichen und unentbehrlich notwendigen Gebrauch, nämlich den Verstand zu einem gewissen Ziele zu richten, in Aussicht auf welches die Richtungslinien aller seiner Regeln in einen Punkt zusammenlaufen, der, ob er zwar nur eine Idee (focus imaginarius), d. i. ein Punkt ist, aus welchem die Verstandesbegriffe wirklich nicht ausgehen, indem er ganz außerhalb den Grenzen möglicher Erfahrung liegt, dennoch dazu dient, ihnen die größte Einheit neben der größten Ausbreitung zu verschaffen.“ |

||||

|

||||

|

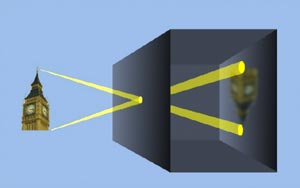

Kant vergleicht hier die transzendentale Idee mit dem focus imaginarius der Zentralperspektive, wie sie in der Renaissance entwickelt wurde. Was der focus imaginarius ist, lässt sich vielleicht am besten an Hand der camera obscura (lat. camera „Gewölbe“; obscura „dunkel“) erläutern.

Lässt man in einen dunklen Raum oder Behälter durch ein kleines Loch Licht hineinfallen, dann entsteht auf der gegenüberliegenden Seite ein auf dem Kopf stehendes Abbild. Dieses Bild ist sehr schwach, da durch ein kleines Loch nur sehr wenig Licht kommt. Macht man das Loch größer, damit mehr Licht hineingelangt, wird das Bild zwar heller, aber dafür immer unschärfer. Diesem Problem kann dadurch begegnet werden, dass in dem größeren Loch eine Sammellinse angebracht wird, die jetzt das Licht wieder in einem einzigen Punkt fokussiert (bündelt). Nicht anders funktionieren Fotoapparat und Auge. Damit ein scharfes Bild entstehen kann, ist es also notwendig, dass sich die Lichtstrahlen zuvor in einem einzigen Punkt sammeln, das ist der focus imaginarius (auch Augpunkt oder Brennpunkt genannt). Ein solches Bild ist zentralperspektivisch, d.h. je weiter Gegenstände entfernt sind, umso kleiner werden sie abgebildet, bis sie an der so genannten Horizontlinie (das unendlich Ferne) die Größe Null haben. Parallele Linien schneiden sich in einem so genannten Fluchtpunkt (gut zu beobachten an einer Allee oder Eisenbahnschienen). Will ein Maler z.B. die Natur in einem Bilde möglichst wirklichkeitsgetreu darstellen, dann muss er die zu malenden Objekte nach ganz bestimmten Regeln anordnen, um ein sinnvolles Ganzes zu erhalten: Je näher dem Horizont, umso kleiner, und parallele Linien laufen im Fluchtpunkt zusammen. Der Horizont und die Fluchtpunkte sind dabei keine wirklichen Objekte in der Landschaft, sondern stellen das unendlich Ferne dar. Sie sind aber für die Konstruktion eines Bildes, in dem alle Teile zusammenpassen und ein Ganzes ergeben sollen, unentbehrlich. |

||||

|

||||

|

Das ist aber nun genau die Art von regulativen Prinzipien, die Kant auch den transzendentalen Ideen zuschreibt. Diese sind ebenfalls, wie der Horizont und die Fluchtpunkte, etwas Unendliches, nur helfen sie nicht, Gegenstände richtig anzuordnen, sondern Begriffe des Verstandes. |

||||

|

© Copyright Peter Liendl und Gisela Klötzer |

home - back - top